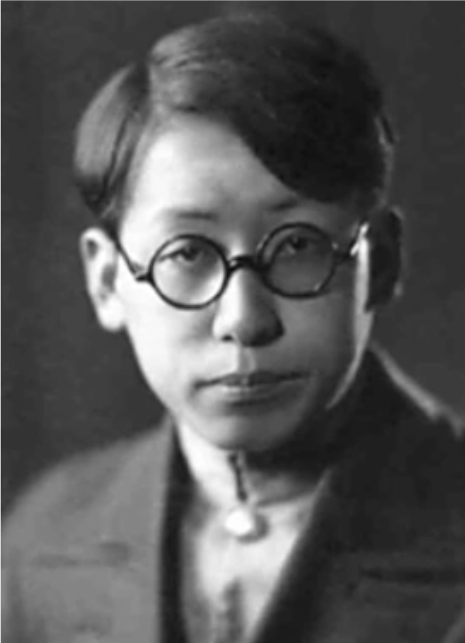

马克昌(1913.4—1942.5)

马克昌,字建宏,1913年4月出生于陕西省米脂县杨家沟村。1921年进入本村扶风寨小学就读,1927年考入绥德省立第四师范,至此,革命的火种便在他心中悄然萌发。

1930年转学天津南开中学,他用行动诠释着民族气节:购物宁选国货贵几分,宁愿绕远路也不踏入日租界。1935年考入天津北洋大学电机工程专业后,他一边钻研学业,一边自制收音机收听时事。邹韬奋创办的《大众生活》等进步刊物,让他的抗日信念愈发坚定。彼时天津街头日寇横行,他不仅冲在抗日学生运动前线,还带动舍友共读进步刊物,在街头散发传单,唤醒民众。

1935年12月,“一二九”运动的浪潮席卷平津。天津各校响应北平学生示威,马克昌出现在“一二一八”大游行队伍中;平津学联组建南下扩大宣传团时,他踊跃参与。天津第四团行至河北固安,因校当局阻挠多数人折返,他却作为十名天津学生代表之一,随北平学生继续南下。抵达保定后虽遭军警押送回平,却在北大与同仁共商救国大计,参与并促成了中华民族解放先锋队(简称“民先”)的正式成立。

1936年2月,北洋大学“民先”组织诞生,马克昌先后任副队长、队长,成为学校抗日救亡运动的核心人物。他牵头出版《北洋学生》《民众周报》,开办农民夜校,组建剧团、歌咏队深入农村宣讲抗日,让“民先”从20余人发展到“七七事变”后的60余人。田庚锡后来在文中感念:“最初引我走上革命道路的人是马克昌同志。”这一年春,他因参与驱逐反动院长受警告处分;5月,见海河浮尸(修建日军工事的中国壮丁),他上街演讲抗议,在“五二八”纪念“五卅”的游行中冲锋在前。经此淬炼,他加入中国共产党,成为北洋大学地下党支部六名成员之一,还肩负天津学联联络工作,即便深夜忙碌,每日写日记记录斗争的习惯从未中断。

1937年上半年,北洋学生参与二十九军军事训练,马克昌趁机向官兵宣传抗日,还在部队中建立“民先”组织。后来这支部队在保卫天津东局子机场时奋勇抗敌,与他当初的动员密不可分。暑假里,他又带领“民先”队员在柳滩兴办农村夜校,直至天津沦陷才被迫撤离。

“七七事变”后,天津陷落,马克昌以流亡学生代表身份,率同学赴南京、上海请愿呼吁抗日。“八一三”事变爆发,他受党组织派遣奔赴延安,先入安吴堡战地青训班,后就读陕北公学。毛泽东的演讲让他抗日意志更坚,因钻研马列、渴求真理的精神受校方赏识,结业后虽多次请战前线,仍被留校任教。他秉持“理论联系实际,适应抗战需要”的原则授课,很快升任训练科科长兼大队长,将知识化作培育抗日干部的养分。

1938年,抗战进入战略防御阶段,华北敌后急需干部。寒冬里,马克昌未及回米脂探望亲人,便奉命率70余名陕公学员奔赴冀南,先后任军区政治部民运科科长、武装部动员科科长、组织科科长(团级)。五分区工作混乱时,他前往整顿,迅速打开局面;高王路大破击战役中,他昼夜不眠统筹部署。在冀南的日子里,他常冒着生命危险穿越敌封锁线,走遍全区组织、训练民兵,带领群众与日寇周旋。

1941年太平洋战争爆发后,日军对华北解放区展开疯狂扫荡。1942年3月,为学习冀中民兵敌后作战经验,马克昌任冀南军区参观团团长,率团赴冀中。因避敌扫荡提前南返,5月11日行至饶阳县时,遭遇日寇大扫荡,他在野地突围中中弹牺牲。

这位从陕北米脂县走出的英雄,最终长眠于河北饶阳县境内四区的王桥村西边。他的事迹被载入《一二九运动在天津》《冀南烈士传》《河北省名人辞典》,绥德革命烈士陵园碑刻其名,《米脂县志》为其立传。